Von Oliver Wieters

Zu den Paradoxien deutsch-jüdischer Geschichte gehört die Tatsache, daß der von Deutschland ausgegangene Mord an sechs Millionen überwiegend europäischen Juden die weitere Geschichte der beiden Völker um so mehr miteinander verbunden hat. – So wird, wer dieser Tage über das „neue Deutschland“ nachdenkt, nicht darum herumkommen, auch über das deutsch-jüdische Verhältnis in Gegenwart und Geschichte nachzudenken.

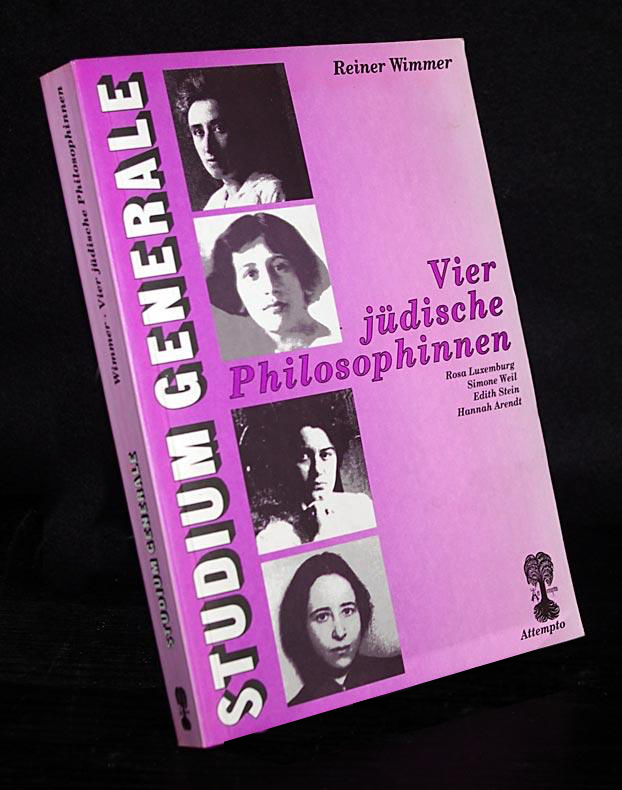

Das Buch des Tübinger Philosophie-Professors Reiner Wimmer verdient in diesem Zusammenhang schon alleine deshalb Aufmerksamkeit, weil es vier herausragende Philosophinnen zum Gegenstand hat, deren Leben und Denken genau in jene entscheidende Epoche deutsch-jüdischer Geschichte fällt und die sich auf die eine oder andere Weise mit diesem Fragenkomplex konfrontiert sahen. Allerdings hat sich von den vier Frauen nur Hannah Arendt (1906-1975) explizit zur „jüdischen Frage“ geäußert und sich zum „Jüdinsein“ bekannt; das läßt sich für Rosa Luxemburg (1871-1919), Simone Weil (1909-1943) und Edith Stein (1891-1942) nicht oder nur sehr begrenzt sagen.

Wimmer stellt in jeweils drei Kapiteln Leben und Werk der vier Frauen vor. Es bleibt zweifelhaft, ob die Bezeichnung „jüdische Philosophinnen‘ gerechtfertigt ist – schließlich haben sich Rosa Luxemburg und Simone Weil nicht als Jüdinnen gefühlt und entstammten Elternhäusern, die zumindest dem orthodoxen Judentum fernstanden. Auch bleibt es eine unbegründete (und wohl auch kaum zu begründende) Behauptung, daß „die von diesen Frauen gelebte Einheit von Denken und Handeln, Theorie und Praxis im Kern doch wohl auf einem spezifisch jüdisch-messianischen Zukunftsglauben“ fußte. Nichtsdestoweniger wird dank Wimmer bei allen vier Frauen deutlich, in Zeiten planmäßiger Willkür und nicht nur dann, das „Gleichgewicht der Welt“ zu erfassen „und immer bereit (zu) sein, sich auf die Gegenseite zu schlagen wie die Gerechtigkeit, diese „Flüchtlingin aus dem Lager des Siegers“, wie Simone Weil in ihrem postum veröffentlichten Werk „Schwerkraft und Gnade“ schreibt.

Reiner Wimmer hat mit seiner Arbeit nicht die Absicht verfolgt, der Forschung über Leben und Werk der vier Philosophinnen neue Erkenntnisse hinzuzufügen – was schließlich auch ein hohes Spezialistentum erfordert hätte -, sondern ihm ging es um eine lebendige Einsicht in den Zusammenhang zwischen Leben und Werk der vier Frauen. Dennoch ist es etwas enttäuschend, wenn er sich dabei in erster Linie auf sekundäre Literatur verläßt, deren innere Wertungen er zum Teil implizit übernimmt: Peter Nettls Rosa-Luxemburg – Biographie, auf die sich Wimmer in seinem Porträt der sozialistischen Theoretikerin überwiegend stützt, ordnet zum Beispiel – ganz gegen die erklärte Absicht von Wimmer -, das persönliche Leben der Rosa Luxemburg der politischen Biographie unter. Und Wimmer gibt keine ausreichende Auskunft über die weithin unbekannte Rosa Luxemburg, den dreifach stigmatisierten Menschen, wie die Biographin Elzbieta Ettinger schreibt – stigmatisiert als Frau, als Jüdin und als Krüppel.

Aber dem Informationswert des Buches tun diese Vernachlässigungen kaum Abbruch. „Rosa, Simone und die anderen“ werden dem Leser in Leben und Werk ergreifend vor Augen gestellt. Wimmers Interesse flammt immer besonders da auf, wo sich eine Begegnung zwischen dem Denken und Leben der vier Frauen und christlichem Dasein ergibt: So stehen Edith Stein und Simone Weil dem jesuitisch erzogenen Autor offensichtlich bedeutend näher als Rosa Luxemburg und Hannah Arendt.

Ein Manko von Wimmern Buch liegt aber darin, daß dieser zwar auf die Spannungen zwischen Juden und nicht-jüdischer Umwelt eingeht, nicht aber wirklich nachfragt, warum die Frauen, die der Autor doch selbst „jüdisch“ nennt, ein so höchst unterschiedliches Verhältnis zum Judentum als Ganzem hatten: Was steckt hinter Luxemburgs Desinteresse am „Jüdisch-sein“, nur universalistische Dogmatik oder nicht auch eine furchtvolle Flucht vor ihrer Herkunft – so die zentrale These der dieser Tage veröffentlichten Luxemburg-Theorie von Elzbieta Ettinger? Und warum schwieg Simone Weil zu den Vorgängen am 9./10. November 1938 in Deutschland? Waren die Schmerzen unbegründet, die Edith Stein ihren Angehörigen durch den Eintritt ins Karmel verursachte? Und Hannah Arendts vielfache Heimatlosigkeit? Es ist schade, daß Wimmer diesen Fragestellungen nicht weiter nachgeht. Schließlich liegt in ihrem Verhältnis zum Judentum ein wesentlicher Schlüssel für das Verständnis zumindest des Lebens der vier Philosophinnen, auch wenn diese ein negatives Verhältnis zum „Jude-Sein“ hatten.

Ausgezeichnet liest sich das Buch, wenn es auf Aspekte in Leben und Werk der Frauen eingeht, die sich erst bei genauerem Hinsehen zeigen: Das wunderschöne Gedicht Hannah Arendts, das diese zur Zeit ihrer Liebschaft mit Martin Heidegger schrieb, sagt vielleicht mehr über sie, als manche Bücher es könnten

„Der Abend hat mich zugedeckt So weich wie samt so schwer wie Leid. Und nirgends sich empörung reckt Zu neuer Freud und Traurigkeit….“

Leider übernimmt auch hier Reiner Wimmer einen Hauptfehler seiner wichtigsten Quelle (Elisabeth Young-Bruehl), indem er die philosophischen, nämlich existentialistischen Gründe von Hannah Arendts Denkens kaum reflektiert. Die Zitate aus den Biographien hätten im Übrigen kürzer gefaßt werden können.

Reiner Wimmers Buch ist, bei mancher notwendiger Kritik, als ein höchst lesbares und informatives Buch besonders all jenen Lesern zu empfehlen, die einen fundierten Ausgangspunkt für eine weitere Beschäftigung mit den Personen und Themen suchen.

Reiner Wimmer, Vier jüdische Philosophinnen. Rosa Luxemburg, Simone Weil, Edith Stein, Hannah Arendt. Attempto-Verlag, Tübingen 1990, 310 Seiten, 34,80 DM.

Erschienen in „s.t.“ – Journal an der Universität Tübingen, Dezember 1990