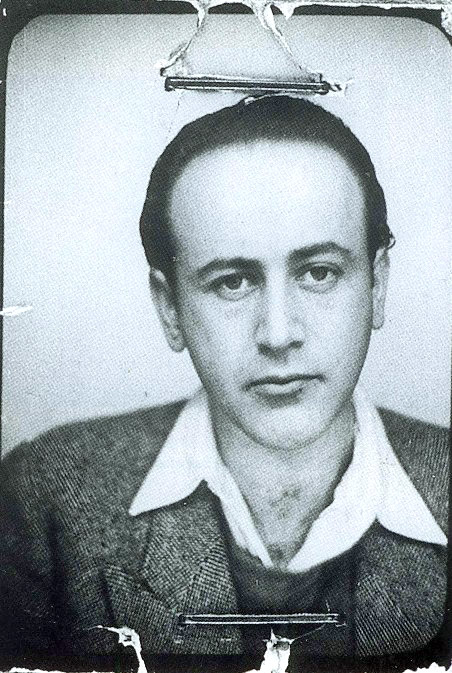

07.314 Oliver Wieters:

Paul Celans Lyrik zwischen Hermetik und Offenheit

2st. Do 16-18 Phil 1373 Beginn: 24.10.

Universität Hamburg

Institut für Germanistik II – Neuere deutsche Literatur. Wintersemester 2002/03

Paul Celan (1920-1970) hat nachdrücklich bestritten, daß seine Lyrik entsprechend einer weitverbreiteten Annahme „hermetisch“ ist. Er selbst bezeichnete seine Gedichte als „ganz und gar nicht hermetisch“, und betonte, daß seine Verse nicht kodiert sind, sondern jedes Wort mit direktem Wirklichkeitsbezug geschrieben wurde: „Ich bin für Verständlichkeit, sogar Gemeinverständlichkeit; nur wollen auch diese präparierten Druckplatten, französisch ‘cliché’ genannt, kein Klischee sein…“ In Anlehnung an ein Wort Rainer Maria Rilkes nannte er seine Gedichte „Einfriedungen um das grenzenlos Wortlose“. Als ihn sein späterer Biograph Israel Chalfen um die Interpretation eines Gedichtes bat, antwortete Celan „sanft und melodisch“: „Lesen Sie! Immerzu nur lesen, das Verständnis kommt von selbst“. Allerdings ist Celans Selbst-Auskunft nur schwer vereinbar mit der Erfahrung der Rezipienten, deren Erkenntnisdrang vom Gedicht immer wieder in die Schranken gewiesen wird. Die daraus entstehende Frustration provoziert beinahe zwangsläufig Etiketten wie „unverständlich“, „dunkel“, „kryptisch“ oder eben „hermetisch“. Hans–Georg Gadamer hat diese Erfahrung als Prozeß von „Sinn und Sinnverhüllung“ beschrieben: „Man fühlt die Attraktion eines genauen Sinnes und hat zugleich das Bewußtsein, daß dieser Sinn sich zurückhält, wenn nicht gar kunstvoll verhüllt ist.“ Aber noch die Rede vom kunstvoll verhüllten Sinn hält die Hoffnung wach, die Bedeutung des Gedichts vollständig zu verstehen. Celan selbst hat das Werk des russischen Dichters Ossip Mandelstamm, dem er sich tief verbunden fühlte, als „offen und hermetisch zugleich“ bezeichnet. In welchem Sinne trifft zu, daß sich auch Celans eigene Gedichte zwischen diesen beiden Polen bewegen? Welche Erscheinungsformen „hermetischer“ Lyrik finden sich in Celans Werk? Wie läßt sich der Topos des „Schweigens“ vom Begriff der Hermetik abgrenzen? Welche Verbindungen gibt es von der Hermetik zu ästhetischen, theologischen, philosophischen, historischen und politischen Problemkonstellationen nach 1945? Welche Auswirkungen haben die Erkenntnisse auf unser Leseverhalten gegenüber „schwierigen“ literarischen Texten?

Die komparatistisch angelegte Lehrveranstaltung wendet sich an Studenten aller Fächer, die einen ersten oder vertieften Zugang zum Werk eines der faszinierendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts suchen. Die Diskussion inhaltlicher und methodischer Probleme wird sich dabei die Waage halten. Voraussetzung für die Vergabe des Seminarscheins ist regelmäßiges Erscheinen, ein Referat und eine Hausarbeit. Rückfragen per E-Mail.

Lektüre-Empfehlungen:

Paul Celan. Ausgewählte Gedichte. Zwei Reden, Frankfurt am Main 1968; Chalfen, Israel, Paul Celan. Eine Biographie seiner Jugend, Frankfurt am Main 1979; Fritz, Horst, „Hermetismus“, in: Moderne Literatur in Grundbegriffen, hrsg. v. Dieter Borchmeyer/Viktor Zmegac, Tübingen 1994 (2., neu bearb. Aufl.), pp. 189–191; Wolfgang Emmerich, Paul Celan, Rowohlt TB-V.: Reinbek bei Hamburg 1998; Gadamer, Hans–Georg, Wer bin Ich und wer bist Du? Kommentar zu Celans ‚Atemkristall‘, Frankfurt am Main 1986.

![]()